试论彝族文字的形成和类型——兼与陈士林同志商榷

席克定

彝族是我国西南地区历史悠久、人口众多的兄弟民族。在历史上,彝族广大人民群众创造了自己的语言和文字,留下了丰富的文献资料和珍贵的文物资料;彝族的语言和文字,一直流传使用到现在,是伟大的中华民族文化的组成部分之一。

解放以前,对彝族文献的收集、整理和研究工作,进行得很少①。解放以后,对彝族语言的语音问题,进行了大量的调查和研究工作,对古代彝文文献和流传的民间史诗,也进行了收集、整理和翻译②。但是,对彝族原有民族文字的研究工作,却进行得极少,甚至可以说,在打倒“四人帮”以后,对原有彝族文字的研究工作,才真正开始进行③。过去认为彝族文字是“笔摩”(即巫师)的文字,是用来搞封建迷信活动的;由于这种错误认识,影响到对彝族文字的深入研究。我们今天对彝族文字的形成、发展,其特点及演变规律,研究得很不够,认识是很肤浅的。近年来,彝族文献资料的大量收集和古代彝文碑刻的不断发现,为进一步开展对彝族文字的研究工作,提供了可靠的物质资料。

《民族语文》杂志1979年第4期上,刊登了陈士林同志《规范彝文的实践效果和有关的几个问题》一文(以下简称《规范》文),对解放以后在四川省凉山彝族自治州进行的彝文规范工作,作了总结。但在《规范》一文中,又涉及到对原有彝文的形成和彝文的类型等问题,陈士林同志都提出了自己的看法。本文谨就《规范》一文中关于彝族原有文字的形成和彝族文字的类型两个问题,提出不同的看法,就正于陈士林同志,谬误之处,敬请指正。

一、关于彝族文字的类型

原有彝族文字的形成和彝文的类型是两个联系得很紧密的问题,为了方便起见,首先讨论彝族文字的类型问题。

《规范》文中说:“原有彝文,根据它的功能(即表示的内容)属于音节文字类型。现存彝文中的大多数书写符号,就其主导性质来说,既不是表达彝语中可以分解出来的词或词素的表意符号,也不是表达彝语中一个个音素的音素符号,而是表达彝语中一个个音节的音节符号。”(着重点为引者所加——下同)这就是《规范》一文中,对原有彝文类型的主要论点。可是,陈士林同志的这个论点,不是对原有彝文进行系统的、科学的研究,总结出来的,而是“臆测”出来的。

文字以语言为基础,文字是记录语言的工具。《规范》一文说:“早在彝文创制的时候,彝语可能就是开音节的语言。”在创制彝文的时候,彝语是不是属于开音节的语言。陈士林同志自己也不能肯定的答复,仅仅作了一个推测,说有这种“可能”。但是,记录这种仅有“可能”属于开音节语言的文字,却居然变成肯定的属于开音节的文字了!

陈士林同志在《规范》文中又引用了明谢肇淛《滇略》和《清一统志》中阿可(田可) 创制了“字母一千八百四十”或“字母一千八百四十有奇”的记载,加以解释说,汉语称“字母的”,“一般都是表音的”,就推测说:“大概是说阿可(田可)创造了那么多个表达当时彝语音节的音节符号”,由此设想:“当时彝语的音节数大概是一千八百四十左右”。陈士林同志的论断,真是一种“飞跃”,前面还仅说彝语“可能”是开音节的语言,这里凭着“大概是”,却居然又推断出开音节的语言中有“一千八百四十个音节”了!

同时,还必须指出,陈士林同志的这种推断,完全缺乏科学的依据。因为陈士林同志是用“现存彝文中的大多数书写符号”来推断彝文创制时的情况。从创制彝文到现存彝文之间,相隔了多少年代的时间?彝文文字本身发生了什么样的演变?陈士林同志完全不加以考虑,却作出了种种的推论!这实际上是一种形而上学的观点,似乎彝文从创制出来,到现在没有丝毫发展、变化。

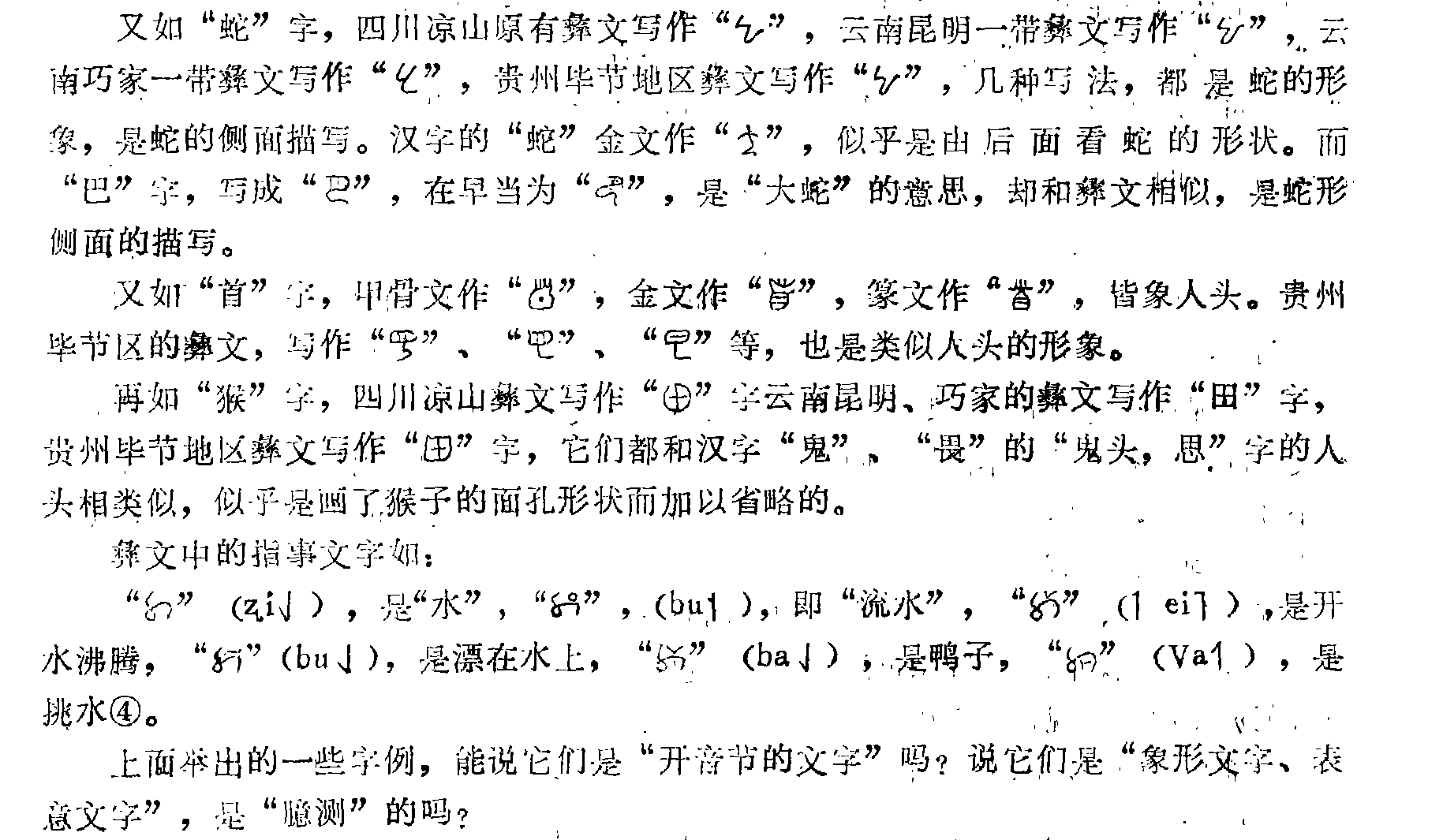

现存彝文中,目前还可见到尚存的一部分较为明显的象形文字、表意文字。这本来是一个客观存在,陈士林同志也没有把它们包括在开音节的文字中去(陈士林同志在《规范》文中只说现存彝文中的“大多数”书写符号是开音节的文字,而不是现存彝文中的全部)。但是,陈士林同志却用虚无主义的态度,武断的加以一概否定。《规范》一文说:“由于文献本身不足征,缺乏系统的、可信的彝文演变资料;说某象某形,某象某意,往往流于臆测,没有什么科学意义。”在陈士林同志的眼里,什么彝文文献资料,甚至彝文文字本身,都通通的不可相信;除了陈士林同志在《规范》文中对原有彝文的叙述和论证而外,其余所有对彝文文字研究意见,只要与陈士林同志的看法不合,就都是“臆测”的,就“没有什么科学意义”,只有陈士林同志的意见,才是唯一正确的看法!既然彝文“文献本身不足征,缺乏系统的、可信的彝文演变资料”,那吗,陈士林同志在《规范》文中所说的“凉山彝文整理、规范工作的科学意义和功绩,就在于坚持、维护了彝文本来的类型,顺应了彝文本身固有的内部发展规律,从而使彝文朝着全世界文字共同拼音方向前进”中的“彝文本身固有的内部发展规律”是什么样的规律?又是依据什么资料总结出来的规律?大概也属于“有什么科学意义的”“臆测”!所以陈士林同志无法把这个“彝文本身固有的内部发展规律”明确的写出来!不能把总结这个规律的依据列出来!

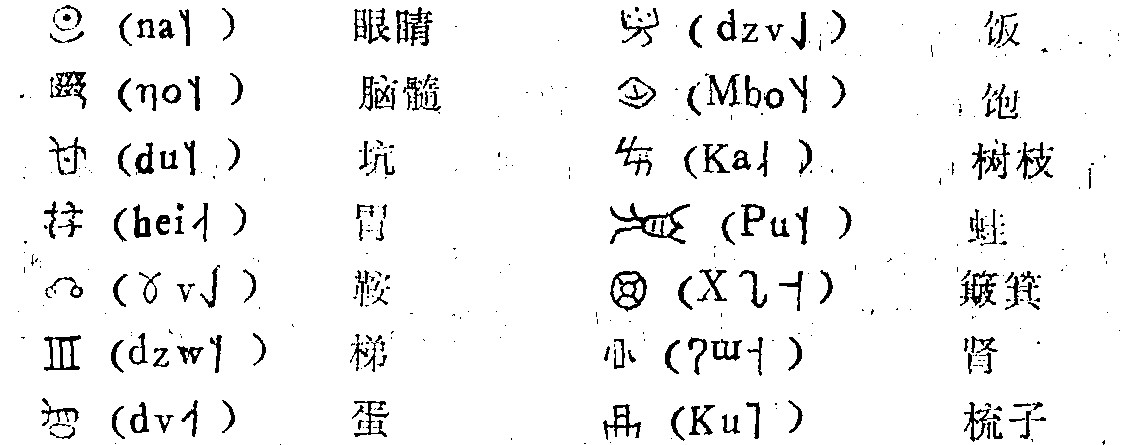

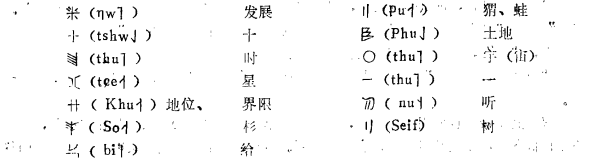

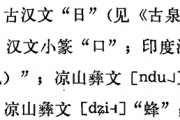

下面,从现存彝文中尚存的一部分象形文字、指事文字中,试举出若干字例。象形文字如:

原有彝文中存在着象形文字、表意文字,是客观存在的事实。陈士林同志尽管企图全部否定这一事实,但在具体问题上,却无法完全回避。《规范》一文中对彝文的创制,提出了两种方法,即:“主要包括本民族自制字(包括仿制字)和借汉字两部分。”陈士林同志虽然羞羞答答的,还是承认了这两种方法中,都存在有象形,表意文字。他说:“本民族自制字中,虽然杂有若干后起的、近似象形、表意的重文别体,但它们的数量很少,不影响彝文体系的主导性能”,而且“早已成为表音节的音节文字的组成部分”。既然陈士林同志认定彝文“文献本身不足征,缺乏系统的、可信的彝文演变资料”,在这里是根据什么断定这些“象形、表意的重文别体”是“后起的”?“后”到什么时间?怎么知道当时它们“不影响彝文的主导牲能”呢?又是依据什么断定这些“象形、表意的重文别体”“早已成为表音节的音节文字的组成部分”?“早已”,“早”到什么时间?陈士林同志的论证,没有事实作依据,而是在一些词汇上绕圈圈,仿佛作文字游戏一般,用“近似”,“数量很少”,似乎就可以否定原有彝文中的“象形、表意文字”!但这恰恰表明了陈士林同志不得不承认原有彝文自制字中有“象形、表意文字”。

在彝文中的借汉字汇部分,《规范》文说:“数千年来在语言文字方面各民族互相借词,或者借用汉字记录自己的语言,是历史上的普遍现象,……彝文和汉字在发生学上的关系,学也很显著……主要表现在彝文大量借用六国系古文字和后世的真、草来表达彝语的音节。”“今见彝文借汉字汇中,包括不少比小篆简单多的六国系古文字,特别是货币文字。这些文字进入并适应彝文体系后,便不再是象形、表意文字,它们已成为音节文字(彝文)的组成部分。”

关于彝族文字的形成,陈士林同志提出了一个重要的问题,这就是彝族文字在创制过程中受到汉族文字的影响的问题。这个问题所包含的内容不仅仅是彝族文字借用汉字这一项,还包含了其它的丰富的内容。我们现在只讨论彝文中借用汉字这一个内容,其余的放在后面进行讨论。

首先,我们应明确六国系古文字使用的时间是在战国时期。公元前221年秦始皇结束了诸候割据称雄的局面,建立了专制主义的中央集权的统一帝国。秦始皇在位时,实施了许多有利于统一的重大措施;推行共同的文字——用秦篆和隶书代替六国系古文字;统一全国货币,行半两钱,是其中两项重要的措施。六国系古字包括货币文字,在秦以后并没有流行使用。而汉族对古代货币的研究,虽然很早就开始了,但是研究的人很少;流传下来的最早的书籍是宋人洪遵的《泉志》,其后有明代的《钱通》,大量的研究古代货币的书籍,都是在清代才印作的。因此,有几个问题:

①在什么历史条件、什么时代背景下,彝族文字借用六国系古文字、特别是货币文字的?这是首先应该解决的问题,但是,陈士林同志回避了。

②是谁把六国系古文字,特别是货币文字借入彝文体系的?是彝族的“笔摩”中出现了古文字学家、古代货币研究家,他们从废弃了的汉文字中借入了六国系古文字和货币文字?还是汉族中研究古文字和货币文字的人帮助他们借入的?

③被借的六国系古文字和货币文字原来都是象形、表意文字,只是它们“进入并适应彝文体系后”,才“成为音节文字(彝文)的组成部分”。请问:这些象形、表意的六国系古文字和货币文字被借入以后,怎样去“适应”彝文体系?是它们自觉的去“适应”彝文体系,还是谁去帮助它们“适应”?被借入的六国系古文字、贷币文字全部都“适应”彝文体系了吗?文字本身是没有生命的,只是人们使用的一种记录语言的工具,一种表示意义的符号,它怎么能象有生命的生物一样,去“适应”客观环境呢?

④这些数量不少的六国系古文字、货币文字是什么时候被借入彝文的?是六国系古文字使用的战国时期?还是秦、汉、唐、宋、元、明?陈士林同志在《规范》文中说这是“数千年来”的历史现象,大体是正确的。彝族文字受汉族文字的影响,大量借用六国系古文字、货币文字,不会是在使用秦篆、隶书以后,而应该是在汉族尚在使用这些古文字的时候,是这些货币尚在流通的时候。但是,却又绝不会如陈士林同志1979年12月在四川西昌“凉山彝族历史学术讨论会”的大会发言中所说,彝族文字中的货币文字,主要是从《古泉汇》一书中借来的。但是《古泉汇》一书,是在清同治甲子年(1864年)才刊行的,彝族文字却是在此之前,早已创制出来了!

既然陈士林同志认定彝文“文献本身不足征,缺乏系统的、可信的彝文演变资料”,又是依据什么断定彝文中“大量借用的六国系古文字”变化而成为音节文字的组成部分呢?一个民族接受另外一个民族文化的影响,并把这种新的因素融合、创制出本民族新文化的过程,竟是这样的简单,这样的容易吗?

综上所述,原有彝文中,不论是彝族自制的文字,或是借用的汉字汇中,都确实存在象形文字、表意文字。虽然在历史的发展中,彝文文字本身不断的演变,在现行彝文中,这种象形文字、表意文字,仅仅留了一部分,但是,要想否认它、回避它,是不行的。

陈士林同志由于对原有彝文和彝文文献,采取了全盘否定的虚无主义态度,所以在叙述和论证原有彝文文字的类型时,便论而无据,前后矛盾,表现出逻辑上的混乱。

二、彝族文字的形成问题

由于彝族文献不标明记载的年代,不署明作者的姓名,给我们今天讨论彝文的形成,带来很多困难,首先是时代的问题,彝文究竟创制、形成于什么时候?虽然一些文章对彝文的创制、形成时代作过一些推断,但没有提出推断的依据,结论也可商榷。

我们知道,一个民族文字的创制除了决定于本民族政治、经济的发展水平,文化、语言的实际状况外,也必然受到周邻地区其他民族文字的影响。因此,我们今天可以从探讨这个民族的文字在创制时所受到的影响,来间接推断它的形成时代。这正如日文的创制,受到中华民族文化的影响,借用汉字而创造出平假名、片假名一般,我们今天来分析片假名,平假名的特点,就可以推断出日文的创制,只能是在汉字已使用楷书、行书以后的事。同样,我们今天对彝族文字的构成,作具体的分析,探讨彝文创制时,受到汉字的影响,是发生在汉字发展的什么阶段,也可以间接推断出彝文创制的时期及有关的其它问题。

彝文创制时所受到汉字的影响,除了前面讨论的借用六国系古文字、货币文字以外,在构成彝文基本笔划、书写习惯、使用重文符号、文字组成因素等等方面,在现行彝文中,都还可以找到它们的残留。

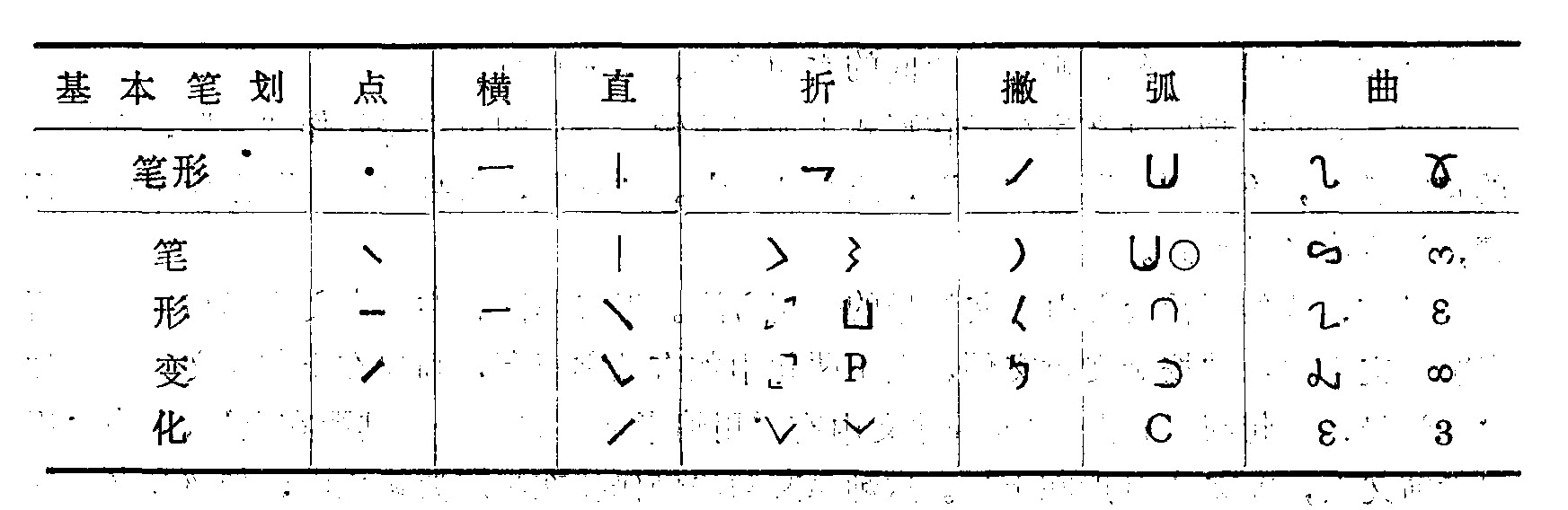

(一)彝文在基本笔划上的特点:

在基本笔划上,彝文除具有和现代汉族方块字(楷书)中相同的点、横、直、撇等外,还残留着一些图画文字、象形文字的遗迹,在基本笔划中保留了一些弧形、曲线等笔划。试列表如下:

汉族文字在甲骨文、金文和篆书时,一直使用弧形和曲线笔划,后来发展到隶书时,才去掉弧形曲线笔划(在行、草书中有少量保留下来),但在彝文中,却一直使用下来。

(二)在彝文书写习惯的上特点:

彝文的书写习惯和汉文的书写习惯,大体一致。在书写汉字时,笔划的顺序是从左到右,从上到下,彝文书写的顺序与此相同;笔划的计算,两者亦基本相同(仅彝文的□和○是以二划计算,与汉字的计算不同)。在书写上唯一不同的是书写彝文方块的“□”类字时,是“先关门,后进人”,而汉文的书写颇序是“先进人,后关门”。另外,在整篇的书写和念读时,古代汉文一般是从右到左,从上到下直行书写,右翻页向左念读;彝文则是从左到右,从上到下直行书写,右翻页向左念读。但是,在早期的汉文中,同样具有彝文这种书写和念读方法。我们在殷商时期的甲骨文字中,就可以经常发现从左到右、从上到下直行书写和念读的情况。

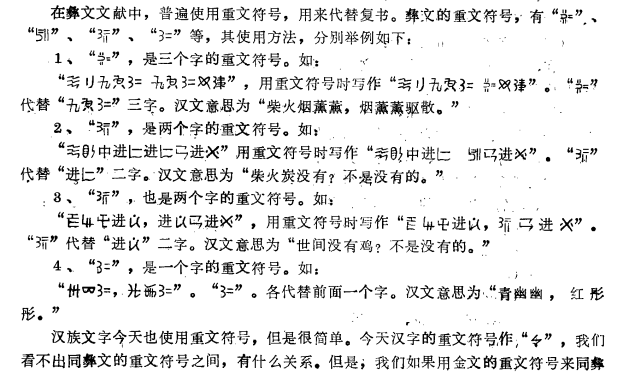

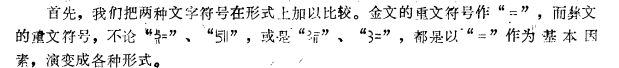

(三)彝文在重文符号上的特点:

其次,我们再看金文中重文符号的使用方法。王庆祥同志在《古文字学与古史研究》一文中说:“按金文重文例,上下两句中如有数字重复,则仅在上句重文字下加‘=’号,下句则可省去。井人钟铭文中有‘用追孝前=文=人=其严在’,应为‘用追孝前文人,前文人其严在上’。这种重文写法仍保持在早期典籍之中,如《尚书·盘庚》有:‘我先后绥乃祖乃父,乃祖乃父乃绝弃女’⑤。”可以看出,彝文重文符号的使用方法,与金文重文符号的使用方法,大体相似;特别是同《尚书·盘庚》中的用法,基本相同。

综上两点,彝文重文符号所受金文重文符号的影响,明显可见。

从以上分析,可见彝文字在基本笔划、书写习惯和使用重文符号方面的特点,同汉族早期文字在基本笔划、书写习惯和使用重文符号方面所具有的一些特点,基本上是相同的(或部分地相同)。但是,汉族的文字在历史上经过几次大的变革,当汉族文字发展到隶书时,这一部分特点,在汉族的方块字中,已经消失了,而在彝族文字中,却部分地保留了下来。今天,我们如果承认彝族文字同汉族文字在发生学上的关系密切,则这种在书写上因受汉族文字影响而产生的特点,只可能发生在汉字的较早阶段,因为彝族文字保留下来的在书写上的这些特点,在演变成为隶书以后的汉族文字中,是没有的。特别是从左到右,从上到下直行书写和念读的方法,最晚只在甲骨文字中使用;重文符号的使用,则只能在金文和早期的典籍中发现。对这些特点的讨论表明,说彝文创始于唐,显然把时间定得太晚了。

(四)彝文文字的组成因素:

现在,我们进一步来讨论彝族文字的组成因素,以及它们和汉族方块字之间的关系。这是彝族文字形成中的一个重要内容。

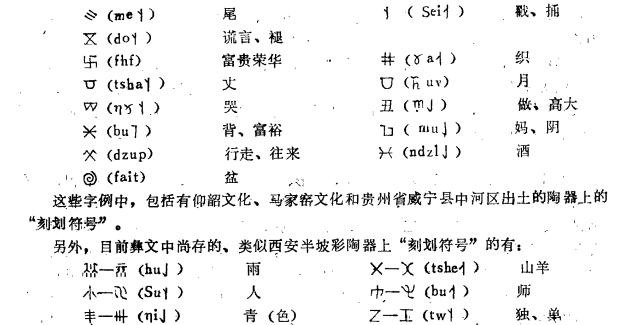

分析彝文文字组成的因素,除了前述基本笔划等方面的特点外,按照时间的序列,有以下一些内容:以半坡为代表的仰韶文化等陶器上的“刻划符号”和六国系古文字、货币文字,也有后世的真、草,等等。对彝文中的自制字部分,不予讨论。

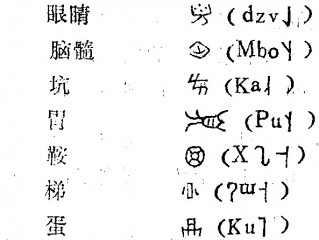

把“刻划符号”作为彝族文字的组成因素,这在学术界,是有不同看法的。可是,不管如何,我们如从彝文的角度出发,来加以考察,则可以读释其中的一部分。如:

由于“刻划符号”发现的时间并不很长,研究亦不深入,所以,对“刻划符号”的认识以及它们同汉族文字之间的关系,尚在讨论之中,没有统一的认识。现在,联系着彝族文字的形成问题,谈一点个人的肤浅看法。

汉族文字的发展,到了殷商时期的甲骨文和金文时,已经越过了文字的原始阶段,发展成为具有严密规律的文字系统。在此以前,考古学上只发现大汶口文化的几个象形文字,同殷商的文字,表现了一脉相承的关系,把中国有文字的时间,向前推进了一千多年。但大汶口的象形文字,也不是最初期的文字,同时,在大汶口的象形文字和殷商文字之间,还有一些重要的环节缺失。我们目前对中国汉族文字的早期阶段,毫无所知。考古学上的发现,在大汶口文化的象形文字之前,只有仰韶文化等彩陶、黑陶器上的一些“刻划符号”。这些“刻划符号”后来的发展,演变,以及它们同汉族文字之间有什么关系,我们都很不清楚。郭沫若同志生前曾经推断这些“刻划符号”说:“可以肯定地说就是中国文字的起源,或者中国原始文字的孑遗。”他又说:“在我看来,彩陶和黑陶上的刻划应该就是汉字的原始阶段。,创造它们的是劳动人民,形式是草率急就的。⑥”有的同志不同意这种看法。陈士林同志在《规范》文中说:“前人虽然说过彩陶符号‘可以肯定地说是中国文字的起源’,我们也不妨根据‘中外古今’研究法对它进行新的探索。……也许所谓‘可以肯定地说’这几个字一变而为‘不可以肯定地说’,甚至连‘中国文字’这几个字都成问题也难说。”

如前所述,彝族文字和汉族文字在早期阶段,有较为密切的关系(即发生学上的关系),而到后来,由于各个民族社会经济、文化发展的不同特点,汉族文字的发展很快,在历史上经历了几次大的变革,变化很大,当汉字演变到楷书时,已经完全脱离了汉字的原始阶段。因此,我们今天如从汉族文字的角度出发,对这些“刻划符号”进行考察,并同汉字相比较,则在字形上它们已毫无相同之处,在音、义上亦不能读释。而彝族文字发展到今天,基本上没有过什么大的变革,因此,它还保留着早期文字的一些原始痕迹。所以,我们今天如从彝族文字的角度出发,对仰韶文化等彩陶黑陶器上的“刻划符号”进行考察,则还可以读释其中的一部分。

必须指出,我们在这里所说的彝文“基本上没有经过什么大的变革”,是指彝文的发展演变与汉字的发展演变相比较而言,不是说彝文本身没有发展演变。事实上,今天所使用的彝族文字,已经不是初期阶段的彝文了。在历史的发展中,彝族文字同样经历了一个漫长的演变过程,现在已经脱离了早期阶段的原始形态。这一点,我们是可以得到证明的。

四川、云南、贵州三省现行的彝文,象形、音、义几方面,有共同之处,但也存在着相当的差异。为了节省篇幅,这种差异就不举例了。但是,我们知道,彝族的祖先在创制彝文的时候,不会创制三种彝文,只能创制一种彝文,是不会存在差异的。现行彝文出现的差异,是属于地区性的差异。它的产生是在彝族“六祖分支”,迁徙到各个地区以后,由于各个地区政治、经济和文化发展上的不平衡,加以地区性的闭塞所造成的。这种看法在学术界大体一致,没有什么争论。从这里就证明了在彝族“六祖分支”以前的统一的彝文,才是创制彝文的早期阶段。现行彝文的这种地区性差异,表明了彝文脱离早期阶段后向前发展、演变的状况。因此,对彝族文字的形成,它同“刻划符号”和六国系古文字、货币文字之间的关系等等问题,应该用早期阶段的彝文,进行讨论。可惜我们今天尚缺乏这些资料。现行彝文已经脱离了彝文的早期阶段,对我们所进行讨论的问题,仅仅有一些残留和影响。所以,我们今天如果以现行彝文作为根据,来对彝文的形成和类型等等问题进行讨论,自然不能得出完全正确的结论。这些问题的最后解决。还有待考古学上的进一步发现和研究。

综上所述,从彝族文字的基本笔划、书写习惯,从重文符号的使用,从对“刻划符号”的辨认,从象形,指事文字之保留等等,都证明了彝文在历史悠久的形成过程中与汉族文学的密切关系(即发生学上的密切类系),从彝族文字目前仍保留的那些特点来进行考察,彝族文字同汉族文字之间的密切关系,在两种文学的早期阶段就已经产生了,就已经存在了,这是不容否认的客观事实。因此,我们或许可以这样说:彝族文字与汉族文字,是同源而分支。

当然,目前对彝族文字的研究,刚刚开始,关于彝族文字的形成、发展和演变的资料,相当缺之,因此,现在要对彝族文字的形成、演变、类型等,作出完全符合实际的、科学的论断,在事实上是尚难办到的。前面所谈的一些看法,也仅仅是根据目前有限的资料,作出的一点分析和探讨,其作用在于“抛砖引玉”。重要的还在于今后对资料的收集、整理和进一步系统深入的研究。如果在目前的条件下,对原有彝族文字、彝文文献、彝族文物资料等采取虚无主义的否定态度,对问题不作实事求是的具体分析,对彝族文字的形成,类型及其它有关的问题,便轻率的作出结论,而对其余的意见一概否定,这在学术上来说,是一种主观、武断、缺乏科学的态度。

本文来源于《贵州民族研究》,1981年第03期。

文章评论