规范彝文的实践效果和有关的几个问题

陈士林

民族文字的创制和改革,是民族语文战线上的一项重大课题。原有彝文的整理和规范,属于帮助文字不完备的民族改革文字的范畴,而这种改革,又跟凉山彝族拼音文字的创制密切相关。广大彝区几百万人民群众三十年来的社会实践,已经给我们提供了正确检验凉山彝文创制、改革工作的唯一标准。因此,我们怎样运用毛主席教导的“中外古今”法——辩证唯物主义和历史唯物主义的观点——总结正反两方面的经验教训,实事求是地还历史以本来面目,对于原有彝文这份珍贵的历史遗产作出符合实际的评价,并立足于我国当前的现实来研究彝文的发展方向及规范彝文试行过程中碰到的各种问题,正是彝语文战线今天的当务之急。

“百花齐放,百家争鸣”是毛主席对于科学社会主义理论和实践的光辉贡献。我们必须在我们的学术研究和具体工作中认真贯彻执行这一伟大方针。几年来,关于规范彝文的一些问题,还没有来得及通过共同的讨论,达到思想认识上的一致。现在,全国文教科学战线,形势大好,让我们根据“百花齐放,百家争鸣”这一方针,各抒己见,充分交换意见,做到既解放思想,独立思考,又敢于坚持真理,纠正错误,为贯彻党的民族语文政策,为促进规范彝文的健康发展而共同努力奋斗。

一、规范彝文的实践效果

彝族的原有文字历史悠久,对于保存、发展和传播彝族历史文化,很有贡献。但是,在旧社会的历史条件下,长期没有对它进行科学的整理和规范,因此无论在文字本身或使用上都存在某些缺点和问题。

解放初期,根据“帮助文字不完备的民族改革文字”的政策规定和彝族人民的要求,在调查研究彝语、实验拼音彝文的同时,中国科学院语言研究所川康工作队和有关民族院校,即已着手有计划地搜集整理凉山彝文。1956至1961年,中国科学院少数民族语言调查第四工作队,又进一步搜集、整理各省彝文,并有选择地刻写油印了一部分用原有彝文书写的民间文学和历史文献。

列宁指出“不识字是奴隶制的痕迹之一。”凉山彝族地区正是这样。解放以前,彝文主要掌握在少数奴隶主和“笔摩”(巫师)手中,广大凉山只有2.7%的人识字,彝族人民群众根本不识字。1958年民主改革胜利完成后,广大翻身奴隶和劳动群众迫切要求成为文化、科学的主人。合作化期间,无论基层干部或群众,由于经济上、工作和学习上的需要,都积极要求学习文化,掌握代表本民族语言的文字工具。自此以后,彝族广大干部和群众在三大革命运动的实践中,利用原有彝文写大字报,汇报情况,互通消息,各地自发学习和使用原有彝文的人逐渐增多,有些地区识字的成年人从2.7%已激增到15-20%。这样,有关整理、规范原有彝文的呼声也越来越高。

1974年,根据文化大革命以来彝族群众的文字要求和1956年在成都举行的有各省彝族代表参加的彝族语言文字科学讨论会关于帮助凉山彝族创、改文字的决议精神,四川省委彝文工作组在中共四川省委和有关各级党委领导下,开始对凉山彝文进行科学的整理和规范。其目的是,克服彝文本身的缺点和使用中的混乱现象,在字形、读音、书写、使用(包括标点符号的使用)和新词术语等方面树立明确、固定、统一的标准,使彝文全面而确切地代表凉山彝语,为社会主义服务。省委彝文工作组在整理和规范工作中,坚持和贯彻了三个基本原则①。

1)坚持党的群众路线,做到群众性和科学性的统一:彝文工作组采取边调查、边研边试点、边修改的方法,分别深入到凉山、西昌……等共一个市、二十三个县、四四个区、九十一个公社、一百一十个大队、二百八十五个生产队作了调查研究,广泛征求各方面的意见,并分别在喜德等八个县进行了试点。在这个基础上,结合二十多年来中国科学院语言所、民族所、民族学院,各级民委和语委对彝语文进行的调查研究,重申以喜德语音为标准音,以“圣乍”话为基础方言,并在1958年12月凉山彝族拼音文字修订方案基础上设计了“彝语拼音符号”②。对于那些群众意见尚不完全一致的问题,如舒唇音问题,横书、立书及行草问题,新词术语的拟订和新借词的语音形式问题,变读问题等,则留待实践检验和总结。

2)坚持精简和便于学习、使用的原则:喜德彝语,除舒唇、变读等音节不计外,一般有八百一十三个音节。这次整理、规范彝文,根据全面而确切地表达喜德彝语的需要,精选了八百一十九个规范彝字,精简掉七千多个重文别体。选用规范字时,特别着重笔划简单、书写方便的教育学原则。据统计:《彝文规范字表》上的八百一十九字,平均每字三·五划。次高调字,主要在中平调字基础上增标“⌒”表示,不另设专字。这样既精简了字数,同时又照顾了没有次高调的“义诺”话地区人民群众的学习掌握方便。

3)坚持表音的原则:原有彝文属于音节文字的类型。这次整理、规范,肯定了原有彝文一贯表音的进步性,排除了影响彝文体制不纯的因素,否定了要把彝文整理、规范成象形表意文字的主张。同时又采用一套同汉语拼音方案靠拢的拉丁字母的“彝语拼音符号”,既便于注音正字,又便于彝族人民通过拼音学习汉语文,有利于在一定条件下走世界文字共同的拼音方向。

1975年12月,中共四川省委根据《中华人民共和国宪法》有关条款和规范彝文试点教学效果批准了《彝文规范试行方案》,规定从1976年起在四川境内试行。通过三年多来凉山彝区群众实践的检验,初步证明规范彝文是成功的:一般不识彝文的彝族干部和群众,经过一个月左右的认真学习,可以基本上达到脱盲要求;彝族利用规范彝文学习汉文,汉族和其他少数民族利用规范彝文学习彝语,效果也比较显著。现以喜德县、昭觉县城西公社彝文扫盲试点为例,介绍规范彝文在群众中的实践效果如下:喜德是规范彝文的标准音点,1978年冬到1979年春参加学习规范彝文的二万九千三百二十人中,已基本脱盲的达一万六千人,另有七千人已接近脱盲。昭觉县在规范彝文的基础方言区,1978年8月建立彝文扫盲试点,到今年三月,全城西公社少、青、壮年已脱盲553人,半脱盲124人,初步改变了过去文盲比比皆是的情况,翻开了该社文化史新的一页。到目前为止,据凉山州昭觉等九县粗略统计,组织群众坚持彝文学习的政治夜校达三千多所⑧,凉山彝族约有十一万人已经用彝文扫了盲,占彝族扫盲对象的37%,其中三万人已成为扫盲骨干。在这些脱掉文盲帽子的干部和群众中,有相当一部分已能顺利地阅读彝文的文件、报纸和书籍。这就为凉山彝区1981年以前全部扫除文盲、普及科学文化打下了良好的基础。几年来,州里出版了一百多万份彝文书’籍和文件,州语委和省委彝文工作组(包括中国社会科学院民族研究所、民族学院…的专业人员在内)一道编辑出版了三部重要的彝文工具书——《彝汉词典》、《汉彝词典》和《彝文检字法》。《凉山报》社还出版了《凉山报》的彝文版,已在全国范围内正式发行。

规范彝文开始试行后,根据干部和有关的其他条件,逐步进人党、政、军机关和工矿、农村公社、广泛试用。1978年秋季,规范彝文又正式进入学校,在凉山彝族自治州九十三所小学、一百二十三个班、二千五百五十四名学生中试教④。仅仅半年多的教学实践,便己初见成效。例如布拖县特木里小学,在南部次方言地区,当地口语跟喜德标准音点有很大差别,但该校三十四名一年级学生,经过十六周的教学,平均每人都识得彝文单字二百三十一个。老师和学生都反映说,规范彝文好学、好记、好念、好懂。此外,民干校和普通中学,也增设了彝文课。为了培养较高水平的彝文师资和翻译人才,1977年西南民族学院语文系彝语文专业正式开办了大学本科班。凉山州的布拖、越西、冕宁、盐源和凉山五所民族师范学校,从今年上学期起,已把彝文列为主课。

在规范彝文试行工作的推动下,不但彝区学校教育有所前进,其他有关的各项文化工作也得到了相应的发展。目前,规范彝文正和彝区城乡的社会主义革命和社会主义建设紧密地结合在一起,发挥它为社会主义服务的积极作用。这是党的民族政策的胜利,也是科研工作的一个积极成果,我们应该珍惜它、维护它,并大力促进其发展。

二、实践效果从何而来?

实践证明,规范彝文已初见成效。

实践效果从何而来?这是人们很感兴趣的一个问题。就我们所知,对于这个问题的看大家还不太一致,有的甚至分歧很大。但是,不管看法怎样,这里都牵涉着对原有彝文的类型和发展方向的认识问题。

我们认为:规范彝文的实践效果是多方面的因素促成的。单从彝文本身来说,最根本的效果来自它的民族形式和表音功能的结合。

斯大林说:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言,共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体”(《斯大林全集》二卷)。语言是构成民族的第一特征。民族感情、民族意识在很大程度上是建立在本民族语言文字的基础上。而经过科学整理和规范的原有文字,作为与社会主义内容相结合的民族文化形式,本族人民群众自然喜见乐闻、愿学愿用。

原有彝文,根据它的功能即表示的内容,属于音节文字的类型。现存彝文中的大多数书写符号,就其主导性质来说,既不是表达彝语中可以分解出来的词或词素的表意符号,也不是表达彝语中一个个音素的音素符号,而是表达彝语中一个个音节的音节符号。明谢肇淛《滇略》、《清一统志》等史志说阿可⑥——原有彝文的创制人之一——创制了“字母一千八百四十”或“字母一千八百四十有奇”,大概是说阿可创造了那么多个表达当时彝语音节的音节符号。因为,汉语称“字母”的,如梵文字母,唐末守温字母,女真字母(见明《秘阁书目》)等等,一般都是表音的。现代彝语,如凉山喜德彝语语音,除舒唇和变读音节而外,四声合计,共有八百一十三个音节,而阿可创制的互不相同的书写符号却是一千八百四十个左右。可以设想,由于音位系统古今不同,当时彝语的音节数大概是一千八百四十左右。从文字发展史看,有些文字的造字法原则和文字的类型,往往跟它们所代表的语言的语音——语法结构有关。音节文字一般最能适应开音节语言的语音结构。日本采用音节文字就与开音节的日语有关。在古代,我们也可见到原用表意文字的语言,随着语言的发展变化而改用音节文字的例子。如古代米诺语(克里特)原用表意文字,后来随着米诺语的结构进一步发展变化,改成了音节文字。现代彝语,包括它分布在各地的方言、土语,基本上没有什么带辅音韵尾的音节。个别来自联读合音或汉语借词的辅音韵尾,也很不稳定。这种情况表明,早在彝文创制的时候,彝语可能就是开音节的语言。在没有字母拼音文字可资借鉴的条件下,彝族先民用音节文字——原有彝文——记录开音节的彝语,可以说是非常高明的选择。

原有彝文的音节文字性质,还从“同音近音通假”的广泛使用反映出来。在彝文里,“同音通假”、“依声托事”,既是用字之法,也是造字之法。彝文的重文别体虽然很多,但它们都是“字形”的问题,即所谓异体字,与音、义无关。多义词固然未见多造文字,同音词也未见另造文字。这种寓造字于通假的方法,发展到末流,通假过滥,以至连语音相近而实际并不相同的音节,也任意假借同一字形来代表了。彝语许多方言、土语的语音特点,如辅音分清浊、元音分松紧、声调分四声等等,都是文字所必须反映的。而彝文从“同音通假”流为“近音通假”之后,对于区别词义或语法意义的对立音位,往往也不严格区分。例如:在1975年四川《彝文规范试行方案》中的八百一十九个彝字里,原来不严格区分元音松紧的有一百四十五字,原来不严格区分四声的有六百四十七字。这种现象,不能完全归咎于文字使用上的混乱。我们认为,这也是原有彝文类型的反映。

科学的文字发展史告诉我们,文字的类型经常和文字的发展历史联系着。原有彝文这样发展下来的后果是:一方面,各地进行书面交际常用的基本字不多,如四川凉山彝文,在年进行科学整理和规范以前,最常用的基本字只有三百个左右。另一方面,影响彝文不能全面而确切地代表彝语,降低了彝文作为书面语的交际功能。例如,四川喜德彝语在四川彝文规范化以前,便有五百四十四个音节没有彝字或没有固定的彝字来代表。为了提高原有彝文的交际功能,充分调动这一积极因素为社会主义服务,只有按照彝文的类型——表音的音节文字——的要求,顺应彝文发展的内部规律,对它进行科学的整理、规范和适当的改进。

原有彝文在制造和使用上的某些混乱现象,如:重文别体很多(几乎每个彝字都有异体字,有的彝字有几个、几十个甚至一百几十个异体字);有的彝语音节有音无字或一字多音,或一音多字;各地读音不统一;同音、近音的通假过于泛滥等等,都严重地影响、破坏了原有彝文的类型(表音的音节文字)。凉山彝文整理、规范工作的科学意义和功绩,就在于坚持、维护了彝文本来的类型,顺应了彝文本身固有的内部发展规律,从而使彝文有可能朝着全世界文字共同的拼音方向前进。另一方面,有的同志由于在彝文造字法、彝文类型和解决彝语方言分歧的方法等问题上,观点不同,因而对四川整理、规范彝文的三个基本原一则,对彝文的发展方向,对四川规范彝文实践效果从何而来等问题,自然也有不同看法。这些同志认为:原有彝文的造字法是“六书”;原有彝文是象形、表意文字;表意文字是超方言的。他们认为只有表意文字能够解决彝语方言分歧的问题;如果云、贵、川、广西四省(区)同时、共同整理、规范、使用原有彝文,彝文就能统一起来。

下面就这些问题,谈一点我们的粗浅的意见。

关于类型和造字法问题。过去贵州《大定县志》曾谓彝字“亦有象形、会意诸义”。近几年来,有的同志也说彝文的造字规律是“六书”——象形、指事、会意、形声、转注、假借。我们认为,根据文字的功能(即表示的内容)分类,汉字和彝字分别属于两种不同的类型——表意文字、音节文字。当然,它们的造字法原则也各不相同。今见彝文字汇中,主要包括本民族自制字(包括仿制字)和借汉字两部分。本民族自制字中,虽然杂有若干后起的近似象形、表意的重文别体,但它们的数量很少,不影响彝文体系的主导性能。在长期的历史发展过程中,它们跟其他彝字一样,早已成为表音的音节文字的组成部分。至于大量的借汉字,不管它们原来是根据“六书”的什么原则制造的,一旦借入彝文体系,为了适应表达彝语音节的要求,就一律失去了原有的形、音、义的统一,获得表音的音节文字的民族特色,成为表达彝语音节的独立的记号(达到新的形、音、义的统一)。彝族自制字的民族特色很突出,其造字法的基本特点是以“部首”(形结构的主干和重心)字为主导,以其他造型部件或基本笔划(约二十种)为配件而构成。有时附加装饰性的符号,借以区别同部之字。至于这种彝文造字法与“六书”的关系问题,我们认为:汉字的“六书”说,只是秦汉间人对于汉字构造的一种看法。由于当时人们所见古文字材料极少,他们用来进行研究和概括的对象是很不全面的。加以“六书”从来就没有过明确的界说,根据“六书”来对汉字进行分类,有些字往往就很难确定它们的类属。利用汉字的“六书”来说明彝文的构造,是不合适的。当然,各省彝文中都有少数的仿造字,似乎可以用“象形”、“指事”来分析。但由于文献本身不足征,缺乏系统的、可信的彝文演变资料说某象某形,某象某意,往往流于臆测,没有什么科学意义。至于“会意”、“形声”和“转注”,那就更难用来分析彝文的构造了。主要原因是彝文绝大多数是独体的“文”,极少合体的“字”,更没有建立在独体字基础上表示“义类”的偏旁部首。贵州彝文虽然有许多在基本字的形体上,通过增、省、改易笔划,给基本字附加了一些小巧的外饰,但由于代表意义范畴的偏旁部首及其体系没有建立和发展起来。《彝文字典》初步分出的一百一十九个部首⑥只是贵州彝文字形结构的主体和重心,与汉字的代表“义类”的部首,根本异趣。同样,虽然《彝文检字法》初步给四川彝文分出了二十六个部首⑦,但它们只是四川彝文字形结构的主体和重心,与汉字的代表“义类”的部首,迥然不同。

至于彝文的“假借”,也与“六书”的假借大不一样。彝文在原有字汇内部,固然盛行“依声托事”的假借,但在自制字供不应求的条件下,往往大量借用汉字。我国是个多民族的国家。长期以来,各民族互相学习,团结合作,共同进步。数千年来在语言文字方面各民族互相借词,或者借用汉字记录自己的语言,是历史上的普遍现象,也是各民族文化交流,手足相依的亲密关系的客观反映。如所周知,契丹文、女真文、西夏文、纳西文……等,在发生学上都和汉字有历史渊源关系。同样,彝文和汉文在发生学上的关系,也很显著。这种关系主要表现在彝文大量借用六国系古文字和后世的真、草来表达彝语的音节。丁文江《爨文丛刊·自叙》说,彝文“没有丝毫汉字的痕迹”。事实则刚刚相反。今见彝文借汉字汇包括不少比小篆简单得多的六国系古文字,特别是货币文字。这些汉字进入并适应彝文体系后,便不再是象形、表意文字,它们已成为音节文字彝文的组成部分。在这种情况下,史、志说“彝文亦有象形、会意诸义”,就很不辩证了,因而也是不符合实际的。至于本民族自创的、非来源于假借的彝字,其性质既不是表达整个笼统的思想,也不是有规律地表达彝语的词和词素,而只是表达彝语的音节,因此也不能脱离彝文本身表示的内容而说它们具有汉文的“象形、会意诸义”,就更不待言了。

关于表意文字超方言的问题。我们认为,文字是记录有声语言的符号,是人类有声语言的辅助手段。任何体系的文字都是在口头语言的基础上形成的。超方言的表意文字是有的,但必须具备其形成、存在和发展的前提条件。除了文字本身的前提条件外,还应有语言方面的前提条件,即存在全民族共同的标准语或共同的文学语言。例如汉文,它之所以能超方是长期历史发展的结果。从六国文字起为适应“书同文”的客观要求,汉字就在不断地演化和改进,这是汉字本身的前提条件。早在春秋以前,就有诸夏的雅言或区际通语,晚近七、八百年来,又有以《水浒》、《红楼》、《儿女英雄传》、《儒林外史》等为代表的古白话。特别是今天,又有通行全国的普通话。汉语“文言”,虽然在口头上已经消失,但它仍是书面的文学语言,而且在全国范围内是统一的。这些都是形成今天汉字超方言的必不可缺的前提条件。但是彝文本身并不具备超方言的前提条件,彝语六个方言互相不能通话,更没有超方言的书面的文学语言和超方言的普通话。在这次整理、规范彝文,重申凉山彝语的基础方言、标准音以前,原有彝文未经规范,是分别结合当地彝语方言发展的。设若照旧使用下去,只会起到巩固彝语方言分歧的作用。当前,如果像有的同志设想的云、川、贵、广西四省(区)同时动手,共同整理、规范、使用原有彝文。然而,由于四省彝族居住比较分散(只有凉山是最大的聚居区),规范工作首先碰到的最大困难,就是基础方言、标准音点的选择。因为无论选定在哪一省,都不便于其他各省的彝族学习。加以云、贵、广西的彝族懂汉话的较多,双语制很盛行。1956年各省彝族代表聚集在成都开会时,曾决定创改文字的对象是凉山彝族,如果要搞四省区联合规范,为了避免“强加”之嫌,就有必要先到各省彝族群众中,彻底走走群众路线。最后,值得认真考虑的是:即使四省区联合规范的文字方案和基础方言、标准音点等问题顺利解决了,彝文什么时候能够成为代表全国彝语普通话的超方言的文字,也仍然是个需要长期为之奋斗的问题。我们也还有这样的同志,他们不太了解实际情况,以为目前彝语六大方言的差异仅仅表现在“语音”上,而词汇和语法方面则似乎是统一的,因此认为各省原有的、结合当地彝语方言发展的彝字,也仅仅是澎‘字音”上的差别,“字形”和“字义”则似乎是统一的。实践证明,各省原有彝文的差异,比他们以为的要严重得多。同样一句话,如果分别用各省原有彝文写出来,首先是“字形”,大多数互不相同,“字音”当然也就不同。“字义”方面,由于各个方言的词汇差异较大,字词结合的情况互不一致,当然会给外地人理解“字义”带来很多困难。

至于有的同志认为:拼音文字只会扩大方言差别;1956年的《凉山彝族拼音文字方案》最大的问题是它“表音”而不“表意”它扩大了彝语的方言差别,等等。我们认为,对凉山彝族拼音文字的这些意见,等于对一切拼音文字的意见,以后会有机会进一步研究、讨论。下面就有关凉山彝族拼音文字的创制和彝族原有文字的整理、规范谈一些初步体会:

实践证明,帮助少数民族创、改文字,有时不必以整个民族为对象。不应该从文字的有无和原有文字是否完备出发,而应该从实际出发——即根据当地语言的使用情况(包括群众懂汉语的情况),社会主义革命和建设的需要,本民族群众的自愿自择和有关的客观条件等等,来做出正确的决定。

帮助原有文字的民族解决文字问题,在原有民族文字的基础上进行改革或者创制新的拼音文字,这两个问题既有差别,又有联系。怎样处理好民族权利与科学工具之间的对立统一问题,是民族语文工作者需要审慎对待的重要问题。如果只看到民族传统、民族权利的一面,而不去认真修订、改进、充实、提高原有文字,使它逐步臻于完善,则古老的、不完备的文字工具就很难适应社会主义革命和建设的需要。反之,如果只看到科学工具、拼音方向的一面,而不去彻底走群众路线,努力发掘原有文字的潜力,甚至忽视民族形式、民族感情,则新创的文字很可能得不到本民族群众的欢迎。关于“新彝文”的工作,现在来看,在川康工作队时期(1951-55年)对于民族政策和先进经验的学习,对于全国彝语彝文的调查研究做得不够,没有充分认识原有彝文这份珍贵的民族遗产的意义,因而对于它所具有的潜力和作用重视不足。在第四工作队时期(1956-61年),调查多而研究少,有些问题认识不深。特别是当时彝族广大奴隶、劳动群众正处在暴风骤雨的民主改革时期,而我们却忙于调查,忽视了彻底走群众路线和认真考虑翻身奴隶在文字问题上自愿自择的一面。总而言之,我们只着重抓了科学工具、拼音方向这个片面。

关于“新彝文”的设计,由于我们缺乏经验,字母方案的设计,起初是没有与《汉语拼音方案》取得一致的预见,后来又偏在另一极端,只顾向《汉语拼音方案》靠拢,又忽略了是否便于群众学习、掌握(如1958年12月的凉山彝文修订方案,韵母部分弄得比较复杂,不便于群众学习,1975年,四川省委彝文工作组才对它作了必要的修改)。

关于“新彝文”的实验,由于我们没有经验,摊子铺得太大,试点时间拖得过久,许多工作都跟不上。从事实验的工作人员往往忙于一般的教学和编译工作,未能集中精力,专注于文字方案的修改提高以及为下一步正式推行准备好必要的教材和工具书。我们又不善于将新创文字的实验同各个时期的中心工作结合起来,因而失去了不少巩固和扩大群众基础的机会。

同时,由于我们存在着单纯业务观点,从来没考虑到政治上的风风雨雨会给新创文字带来什么影响,所以1959-1960年文教战线的极左思潮、“共产风”席卷凉山彝区的时候,新创文字的实验工作不得不在“直接过渡”的叫嚣声中停顿下来。1958年民主改革胜利完成以由于政治、经济、文教的原因,彝族广大群众迫切要求有代表本民族语言的文字工具,而新创文字又没能及时供应群众的需要,因此学习、使用原有彝文的人越来越多,从而要求整理、规范彝文的呼声也越来越高。人民群众的愿望显示了历史发展的必然性。

现在谈谈实践效果的来源之二。这是由于贯穿在整理、规范彝文过程中的教育学原则发挥了作用。根据这些原则,原有彝文在制造和使用上的缺点、问题和混乱现象,都尽可能地消除了。所以经过规范和改进的彝文是:字体定型,笔划少,结构简易,字数少而够用,字形统一无异体字,字音、字义固定,语音、词汇、语法的标准明确,有标点,有拼音符号,行款右行,书写方便等等。这样的文字,自然好读、好认、好写、好用、好记。

但是,有的同志的看法却不相同。他们认为:实践效果来自彝文的历史悠久,(据说有六千年)和字数众多(据说近万)。只有四省(区)联合规范,才能进一步发挥这种一贯统一而超方言的文字的优越性。

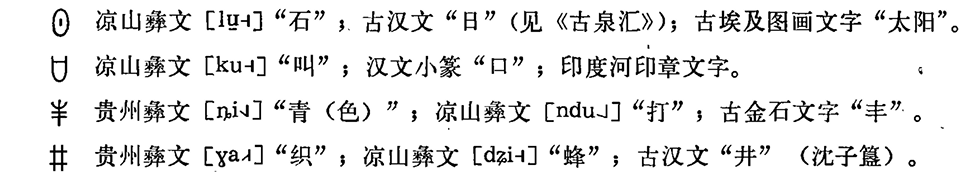

上文说过,彝文属于音节文字的类型,字数受音节数的制约。如果字数“近万”,则超过音节数的那部分,就都是包袱,只能增加学习、使用的困难。关于彝文的起源和历史问题,现在尚无定论。一般都说彝文起源于民间,非一人一时之作。但一谈到具体的作者和时代,则其说不一。各地民间有作者是阿可(贵州)、可白博耿(云南)、阿市拉则(四川)……等说法。创始时代有汉朝(《滇系》,《腾越州志》),唐朝(《一统志》、《云南通志》)等说法。根据凉山彝区盛传的彝文距今58代或55代,以及发现阿市拉则距今二十三代的谱系材料,证明阿市拉则是明朝初年人。综合上述史、志和明朝的《千岁衙碑》等,现在倾向于相信彝文创始于唐而集大成于明的人较多。但是,最近几年来,有人根据西安半坡出土的彩陶上的刻划符号,竟说彝文已有六千年的历史。我们认为《奴隶制时代》一书所说彩陶刻划符号“是中国文字的起源”,是指汉字说的。这些彩陶刻划符号与彝文并无发生学的关系。加以凡属“书体化”的图形文字,彼此之间很容易会有部分相像。解读古代文字、符号和图形时,需要十分慎重。前人考证沂南汉墓画像时出现的问题,已是前车之鉴(参见《考古通讯》1957年6期,77-87页)。任意解读“书体化”图画文字,致误的可能性会更大,例如:

因此,我们不能把与彝文相同或相近的文字、图形,一律认作彝文。科学无禁区,学术重创新。前人虽然说过彩陶符号“可以肯定地说就是中国文字的起源”,我们也不妨根据“中外古今”研究法对它进行新的探索。不但重新研究刻划符号本身,而且旁及与它有内在联系的各种事物和问题,如古代文化移动线,彩陶的出土情况和分布,彩陶的造型、颜色、图案、花纹……等等。也许所谓“可以肯定地说”这几个字,一变而为“不可以肯定地说”,甚至连“中国文字”这几个字都成问题也难说。

关于四省(区)联合规范的问题,我们认为原有彝文在创制之初本是一种统一的文字;但是,长期以来云、贵、川彝文分别结合当地彝语方言发展,同源异流,已各带浓厚的地域色彩。六个方言区的人既然不能用彝语方言通话,又无超方言的普通话,当然彝文也不可能超方言。产生这种现象的根本原因,单从彝文本身来看,主要是由于:各方言区常用的基本字本来有所不同;同一彝字因讹变过甚,面目全非,互不相识;文字来源不同(或借用汉字,或各地自制)而互不相识;基本字的重文别体既多而又互不相同,有些彝字的字形相同而音义不同或者字义相同而字形、字音不同。特别是各方言的同音字和一字多义的内容互不相同,而用字之法(同音假借)却相同,因而使各地彝文的分歧越来越大。

为了促进彝语、彝文的统一和规范,为了使彝语彝文更好地为“四化”服务,让我们深入研讨,共图良策。

注释

①三个基本原则,略据《彝文规范试行方案五讲》《彝语文工作资料选编·第一编》,1976年6月,凉山州语委编印。

②“彝语拼音符号”的声母和声调字母完全采用1958年12月“新彝文”修订方案,仅韵母部分,作了必要的修改。

③夜校学习的材料除彝文识字课本外,还有彝译的政治理论学习材料和科普文件等。

④所举小学、班级、学生数,根据1979年3月凉山州文件。估计1979年新学年开学后,试教彝文的小学、班级、学生数还会有增加。

⑤(田可),一作畸,可能都是“畴”字之误。

⑥《彝文字典》,贵州毕节地区民委彝文翻译组编著,1978年6月油印本。

⑦《彝文检字法》,四川民委彝文工作组、凉山州语委合编,1978年2月,四川民族出版社出版。

本文来源于《民族语文》,1979年04期第3-10页。

文章评论