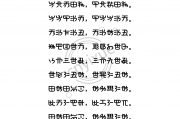

一、彝语文概况

二、彝语文工作的回顾和《彝文规范方案》的诞生

解放前我省彝族中虽然识彝文的人不多,但彝文始终在流传使用。解放以来,凡政府机关用章、牌匾以及重要布告均使用彝文。1951年,中国科学院语言研究所川康工作队对彝族的语言进行初步调查研究后,曾设计了《凉山彝语拼音方案》,并在有关民族院校和民族小学进行实验教学。1956年,中国科学院少数民族语言调查第四工作队,又对彝语进行了全面普查,作了深入的比较研究,积累了丰富的资料。1958年开始,由于“左”的思想影响,有些人只强调民族间共同性越来越多,认为民族语言文字也可以用“大跃进”的办法一下过渡到使用汉语文。他们认为民族语言文字落后、无发展前途,竟不顾彝族地区的历史特点和不懂汉语文的客观现状,盲目主张在学校教学和农村扫盲中直接使用汉语文。一些坚持使用彝文的同志被扣上“民族主义”、“右倾保守”等帽子而受到批判。于是不仅在学校里全面实行使用汉语文教学,同时还在各地农村试点用汉语文扫盲。1960年正式作出了直接使用汉语文的决定,从此以后,彝文即被搁置不用,《凉山彝族拼音文字修订方案》也被否定。广大干部和群众对于这种轻率态度很有意见。由于群众学习汉文十分困难,彝文又不推广使用,广大彝族人民出于工作和生产、生活的需要,只好自发地学习和使用彝文。因此彝文在广大农村自发地迅速传播开来。据一些典型调查,在六十年代和七十年代初除少数县区外,一般有百分之六十左右的基层社队干部和百分之二十左右的男社员认识彝文,能用它来记账、记工分、记笔记、写信等等。通过多年的实践,证明在学校教学中直接使用汉语文的效果是不好的。彝族儿童由于不懂汉语,学习成绩与汉族儿童相比,差距很大;不少人小学毕业后不久又变成文盲,能进中学的不多,更谈不上使用汉语文为生产、生活服务。至于在农村直接使用汉语文扫盲,效果更差。由于这种情况,1964年凉山州委组织力量对彝文进行了初步的整理,从八千多个彝文单字中选出八百多个单字汇集成《常用彝文》,1965年起在凉山报开辟《彝文专栏》,刊登彝文识字教材,供农村干部和社员学习。“文革”开始,彝文又遭受一场新的灾难,受到极大的摧残。从事彝文工作的同志受到打击迫害,推广彝文工作被迫中断。但彝族人民和干部从六十年代起到七十年代初不断写信到省委和中央强烈要求恢复使用彝文。为此,根据彝族人民的意见和要求,1974年5月四川省民族事务委员会组织了彝族文字问题调查组,在昭觉、美姑、喜德、越西、布拖五个县进行了调查和访问,听取了各方面人士的意见和要求,写出了《关于彝族文字问题的调查报告》。1974年7月,省民委根据调查组的报告向省委作了《关于彝族文字问题的请示报告》,提出了在四川彝区继续推行汉语文,但对彝族固有文字进行必要的整理规范,使之完善,在此基础上,汉文、彝文同时使用的意见。1974年9月,省委批复了报告,同意省民委的意见。1974年11月省民委邀请中央民族学院和省内部分彝语文研究人员组织了省民委彝语文工作组,同凉山州语言文字指导委员会共同对固有彝文进行了整理规范,拟定了《彝文规范方案》(草案)。1975年1月,在昭觉县召开了四川省彝文工作座谈会,讨论了《彝文规范方案》(草案)。会议原则同意该方案(草案),决定进一步征求各方面的意见。同年5月在西昌召开了《彝文规范方案》学术讨论会。会议听取了彝文工作组的汇报,经过充分协商讨论,对该方案(草案)作了一些修改之后,一致通过了《彝文规范方案》。会后,为了进一步听取各方面的意见和取得证实《方案》实践效果的数据,彝语文工作组共分成喜德、昭觉、美姑、布拖、西昌、冕宁、宁南、峨边八个试点组,在彝语内部的三个有代表性的土语区圣乍话、义诺话、所地话进行彝文扫盲试点教学。经过60-173学时的学习之后,原来有一些彝文基础的学员可以学会700个左右的单字;原来不识彝文的可以学会300个字以上。凡学会500个左右单字的就初步可以看书看报,证明《方案》可行。(文章节选,保留原文风貌)

文章评论